Une Parole … Une Prière

TEMPS ORDINAIRE – – SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL, APÔTRES

…POUR VOUS, QUI SUIS-JE ?...

« En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 16, 13-19

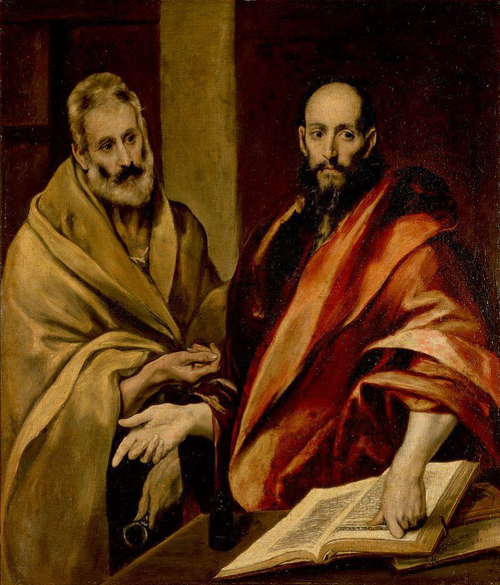

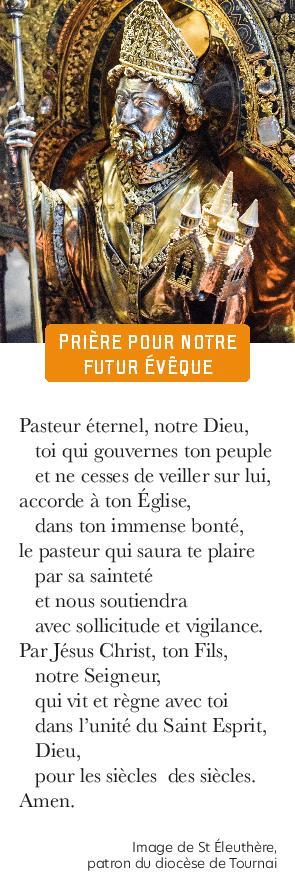

Illustration : El Greco, St Pierre et St Paul, XVIème siècle,

Musée de l’Ermitage, Russie

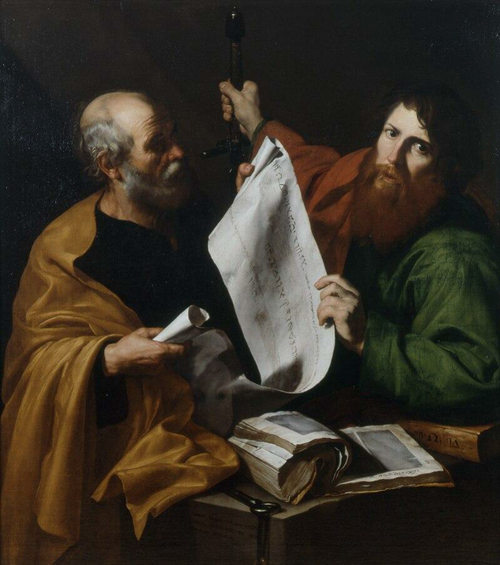

– ci-dessous : José de Ribera, Saint Pierre et Saint Paul, vers 1616,

Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, France

Méditation du Pape Léon XIV

ANGELUS

Place Saint-Pierre - Dimanche 22 juin 2025

Chers frères et sœurs, bon dimanche !

Aujourd’hui, dans de nombreux pays, on célèbre la

Solennité du Corps et du Sang du Christ, le Corpus Domini, et l’Évangile

raconte le miracle des pains et des poissons (cf. Lc 9, 11-17).

Pour nourrir les milliers de personnes venues l’écouter

et demander la guérison, Jésus invite les Apôtres à lui présenter le peu qu’ils

ont, bénit les pains et les poissons et leur ordonne de les distribuer à tous.

Le résultat est surprenant : non seulement chacun reçoit suffisamment à manger,

mais il en reste en abondance (cf. Lc 9, 17).

Au-delà du prodige, le miracle est un “signe” qui nous

rappelle que les dons de Dieu, même les plus petits, augmentent d’autant plus

qu’ils sont partagés.

Mais nous qui lisons tout cela le jour du Corpus

Domini, nous réfléchissons à une réalité encore plus profonde. Nous savons

en effet qu’à la racine de tout partage humain, il y en a un plus grand qui le

précède : celui de Dieu à notre égard. Lui, le Créateur qui nous a donné la vie

pour nous sauver, a demandé à l’une de ses créatures d’être sa mère, de lui

donner un corps fragile, limité, mortel, comme le nôtre, en se confiant à elle

comme un enfant. Il a ainsi partagé jusqu’au bout notre pauvreté, choisissant

de se servir, pour nous racheter, du peu que nous pouvions lui offrir (cf.

Nicola Cabasilas, La vita in Cristo, IV, 3).

Pensons à quel point il est beau, lorsque nous faisons un

cadeau – même petit, proportionné à nos moyens – de voir qu’il est apprécié par

celui qui le reçoit ; à quel point nous sommes heureux lorsque nous sentons

que, malgré sa simplicité, ce cadeau nous unit encore plus à ceux que nous

aimons. Eh bien, dans l’Eucharistie, entre nous et Dieu, c’est précisément ce

qui se passe : le Seigneur accueille, sanctifie et bénit le pain et le vin que

nous déposons sur l’autel, avec l’offrande de notre vie, et les transforme en

Corps et en Sang du Christ, Sacrifice d’amour pour le salut du monde. Dieu

s’unit à nous en accueillant avec joie ce que nous apportons et nous invite à

nous unir à Lui en recevant et en partageant avec autant de joie son don

d’amour. Ainsi, dit saint Augustin, comme « les grains de blé, rassemblés

ensemble […] forment un seul pain, de même, dans la concorde de la charité,

nous formons un seul corps du Christ » (Sermo 229/A, 2).

Chers amis, ce soir, nous ferons la Procession

Eucharistique. Nous célébrerons ensemble la Sainte Messe, puis nous nous

mettrons en marche, en portant le Saint-Sacrement à travers les rues de notre

ville. Nous chanterons, nous prierons et enfin, nous nous rassemblerons devant

la basilique Sainte-Marie-Majeure pour implorer la bénédiction du Seigneur sur

nos maisons, nos familles et toute l’humanité. Que cette Célébration soit un

signe lumineux de notre engagement à être chaque jour, à partir de l’Autel et du

Tabernacle, porteurs de communion et de paix les uns pour les autres, dans le

partage et la charité.

Pape Léon XIV

Parole de notre Évêque, Mgr Guy Harpigny…

Anniversaire du Concile œcuménique de Nicée (325) (XX)

Poursuivant les manières d’établir des règles pour le bon fonctionnement des communautés ecclésiales, les Pères du concile de Nicée publient vingt « canons » ou « lois ».

1. Les membres du clergé qui sont devenus eunuques en raison d’une prescription médicale ou par un acte des barbares, peuvent rester membres du clergé. Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes doivent quitter le clergé.

2. Un catéchumène qui vient d’être baptisé ne peut pas, aussitôt, être admis dans le clergé, sans avoir reçu une formation adéquate et avoir été éprouvé.

3. Le concile défend aux évêques, aux prêtres et aux diacres d’avoir avec eux dans leur maison une sœur-compagne, sauf s’il s’agit d’un membre de la famille.

4. Un évêque est choisi par tous les évêques de la province. Si cela n’est pas possible, il en faut au moins trois, munis du consentement des absents. La confirmation de l’élection revient à l’évêque métropolitain.

5. Les excommuniés par une sentence d’un évêque le sont également dans les autres provinces. Pour bien examiner si chaque sentence est valable, chaque province tiendra deux fois par an un synode.

6. L’évêque d’Alexandrie conserve la juridiction sur toutes les provinces d’Égypte, de Libye et de la Pentapole. Il en va de même pour l’évêque de Rome et pour l’évêque d’Antioche.

7. L’évêque d’Aelia (Jérusalem) a la préséance d’honneur, sans préjudice de l’autorité qui revient à la métropole.

8. Ceux qui s’appellent cathares (purs) peuvent, s’ils le demandent, entrer dans l’Église catholique à condition de se soumettre aux règles de l’Église catholique.

9. Ceux qui ont été ordonnés prêtres sans enquête préalable, alors qu’ils ont avoué leurs fautes, ne seront pas admis dans le clergé.

10. Les lapsi qui ont été ordonnés, sans avoir avoué leurs fautes,

seront déposés.

11. Les lapsi laïcs seront intégrés, à condition de suivre une pénitence de plusieurs années.

12. Les militaires qui ont quitté l’armée et qui y sont revenus seront soumis à pénitence.

13. Les personnes qui demandent à être reçues dans le sein de l’Église à l’article de la mort recevront le viatique. Si ces personnes reviennent à la vie, elles participeront uniquement à la prière, jusqu’au temps fixé par ce concile.

14. Les catéchumènes qui ont failli auront une pénitence de trois ans ; après ce temps, ils pourront prier avec les autres catéchumènes.

15. Il est défendu aux évêques, aux prêtres et aux diacres de passer d’un diocèse à l’autre. Au cas où ils le feraient quand même, ils seront obligés de revenir au diocèse d’origine.

16. Il en va de même pour les prêtres et diacres qui abandonnent leur paroisse pour en occuper une autre : ils seront excommuniés. Il est de même interdit à un évêque d’ordonner quelqu’un qui a été refusé par l’évêque d’origine ou qui n’a pas donné son consentement. Cette ordination est nulle.

17. Les membres du clergé qui imposent un intérêt lorsqu’ils prêtent de l’argent seront exclus et leur nom rayé du rôle.

18. Les diacres ne peuvent pas donner la communion aux prêtres ; ils ne peuvent pas non plus communier avant les évêques. Ils ne peuvent pas s’asseoir au milieu des prêtres.

19. Les partisans de Paul de Samosate qui demandent à revenir à l’Église catholique seront rebaptisés, même s’ils étaient membres du clergé. Les anciens membres du clergé pourront être ordonnés de nouveau s’ils ont mené une vie sans tache. Les diaconesses du groupe de Paul de Samosate seront comptées parmi les laïcs. (Note : Paul de Samosate (vers 200-vers 275) a été évêque d’Antioche de 260 à 272, tout en ayant été déposé par un concile en 268. Il est connu pour des malversations et choses du même genre).

20. Le dimanche et aux jours du temps de Pâques, tous adresseront leurs prières en restant debout.

Le concile célèbre la clôture le 25 juillet 325.

Les évêques reviennent dans leur diocèse.

- Récemment, le 3 avril 2025, la Commission Théologique Internationale (Palais du Saint-Office à Rome) a publié : Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, 1700e anniversaire du concile œcuménique de Nicée 325-2025, 67 pages.

- Dans Découvrir les Pères de l’Église, Nouveau Manuel de Patristique : Marie-Anne Vannier, Les débats christologiques, p. 377-394

- Nouvelle Histoire de l’Église, sous la direction de L.-J. ROGIER, R. AUBERT, M.D. KNOWLES, tome I, Des origines à saint Grégoire le Grand (604), par Jean DANIELOU et Henri MARROU, Paris, 1963, Seconde partie, De la persécution de Dioclétien à la mort de Grégoire le Grand (303-604), par Henri MARROU, p. 263-295

- Michel FEDOU, s.j., Le concile de Nicée et ses enjeux actuels, dans Nouvelle Revue Théologique, tome 147 n° 2, avril-juin 2025, p. 195-211

- Aloys GRILLMEIER, Le Christ dans la Tradition chrétienne, De l’âge apostolique à Chalcédoine (451), Traduit de l’anglais par sœur Jean-Marie, o.p., et Monique Saint-Wakker, Collection Cogitatio Fidei, 72, Paris, 1973.

+ Guy Harpigny,

Evêque de Tournai

(Source : Eglise de Tournai, juin 2025)

Un mot du Curé…

ET REVOILÀ LE TEMPS DES VACANCES…

Vacances comme temps où il nous est possible de nous consacrer à ce qui nous tient à cœur et que le travail effréné de l’année ne nous a pas permis de réaliser… de nous consacrer à ce que nous avons peut-être négligé, faute de temps…

Vacances comme temps où il nous est possible de nous consacrer à ce qui nous tient à cœur et que le travail effréné de l’année ne nous a pas permis de réaliser… de nous consacrer à ce que nous avons peut-être négligé, faute de temps… Vacances comme temps de découvertes, de voyages, de rencontres... Par exemple : consacrer ce temps aux retrouvailles en familles, en particulier parents et enfants… Il est important ce temps de retrouvailles, temps des discussions qu’on n’a pas pu avoir... Nous sommes tellement proches et parfois si loin en même temps...

Vacances pour ressourcer notre foi… Un pèlerinage, une retraite, une lecture... Vacances pour

refaire ses “forces intérieures”... Indispensable aussi, non ?...

Je n’oublie pas tous ceux qui restent : les “gens de la terre”, les agriculteurs, qui préparent les moissons et autres récoltes... tous ceux qui travaillent pour que d’autres puissent librement être en vacances : les gens de la restauration et de l’hébergement, les responsables de la sécurité et des secours : pompiers, policiers, ambulanciers, médecins, personnel soignant... toujours mis à rude épreuve durant cette période. Eux aussi, souhaitons-leur de pouvoir prendre un peu de temps pour eux…

Bonnes vacances à tous ! I

ci ou là-bas, peu importe…

Qu’elles soient temps de repos

afin d’y trouver

forces neuves et sérénité…

Qu’elles vous offrent aussi

du temps pour la rencontre…

Avec soi…

Avec les autres…

Avec Dieu…

En attendant, je vous laisse un petit texte de Charles Péguy à méditer… en cette année qui est aussi une année dédiée à l’Espérance…

Bon dimanche et… bonnes vacances !

Chanoine Patrick Willocq

Voilà le secret d’être infatigables. C’est de dormir. Pourquoi les hommes n’en usent- ils pas. J’ai donné ce secret à tout le monde, dit Dieu. Je ne l’ai pas vendu. Celui qui dort bien, vit bien. Celui qui dort, prie. Aussi celui qui travaille, prie. Mais il y a temps pour tout (…)

ne l’ai pas vendu. Celui qui dort bien, vit bien. Celui qui dort, prie. Aussi celui qui travaille, prie. Mais il y a temps pour tout (…)

ne l’ai pas vendu. Celui qui dort bien, vit bien. Celui qui dort, prie. Aussi celui qui travaille, prie. Mais il y a temps pour tout (…)

ne l’ai pas vendu. Celui qui dort bien, vit bien. Celui qui dort, prie. Aussi celui qui travaille, prie. Mais il y a temps pour tout (…) Pourtant on me dit qu’il y a des hommes qui ne dorment pas. Je n’aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l’ami de l’homme. Le sommeil est l’ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création. Et moi-même je me suis reposé le septième jour (…)

Or on me dit qu’il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal. Qui ne dorment pas. Quel manque de confiance en moi ! C’est presque plus grave que s’ils travaillaient mal mais dormaient bien (…)

Je les plains. Je leur en veux. Un peu. Ils ne me font pas confiance. Comme l’enfant se couche innocent dans les bras de sa mère ainsi ils ne se couchent point innocents dans les bras de ma Providence. Ils ont le courage de travailler. Ils n’ont pas le courage de ne rien faire. Ils ont la vertu de travailler. Ils n’ont pas la vertu de ne rien faire. De se détendre. De se reposer. De dormir. Les malheureux ils ne savent pas ce qui est bon. Ils gouvernent très bien leurs affaires pendant le jour. Mais ils ne veulent pas m’en confier le gouvernement pendant la nuit. Comme si je n’étais pas capable d’en assurer le gouvernement pendant une nuit. —

Celui qui ne dort pas est infidèle à l’Espérance… »

(Charles Péguy,

Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu,

1912, extraits)

Intentions de prière pour la semaine

+ Pour l’Église universelle, qu’elle soit, à l’exemple

des Saints Pierre et Paul, instrument de paix et d’unité entre les peuples.

Prions le Seigneur.

+ Pour ceux qui dirigent nos pays, qu’ils soient

à l’écoute les uns des autres et recherchent, au-delà de leurs différences, ce

qui les unit. Prions le Seigneur.

+ Pour les habitants de Gaza et de l’ensemble du

Moyen-Orient, que, malgré l’angoisse et la tristesse, Ils ne perdent pas

l’espoir de la paix et de la liberté. Prions le Seigneur.

+ Pour les enfants qui grandissent dans des pays en

guerre, que leur faim de nourriture, de sécurité et de paix touche nos cœurs et

nous engage à agir. Prions le Seigneur.

+ Pour les médecins et toutes les équipes de secours,

qu’ils ne soient pas empêchés de secourir les malades et les blessés. Prions le

Seigneur.

CONTACTS

M. le Chanoine Patrick Willocq, curéResponsable de l’Unité pastoraleCuré de tous les clochers de l’entité de LeuzeTour Saint-Pierre 157900 Leuze-en-Hainaut069/77.79.030479/62.66.20M. le Diacre Jean-Marie BourgeoisPastorale du Baptême des petits enfants – Pastorale scolaireGrand-Rue 567900 Leuze-en-Hainaut0470/100 340M. le Diacre Michel HubletMise à jour du site internetAvenue de la Croix-Rouge 447900 Leuze-en-HainautRèglement Général sur la Protection des Données – RGPD – 25 05 2018Responsable du traitement des données personnelles : Abbé Patrick Willocq,Curé - Adresse : voir plus hautDélégué à la protection des données :Secrétaire général de la Conférence épiscopale belge -Adresse : asbl Centre interdiocésain, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles - Tél. : 02/507 05 93 -Mail : ce.belgica@interdio.beAutorité de contrôle : Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles - Tél. : 02/274 48 00 -Secrétariat décanalTour Saint-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut069/77.79.03Permanences : mardi et vendredi de 9h30 à 12h00En cas d’absence, s’adresser à M. le Doyen

Nous porterons dans notre prière ...

Baptêmes

- Le dimanche 20 juillet, à 14h30, en l’église de Willaupuis, Leo Vanderhoeghen, enfant de Kimberley Pirotte et Alan Vanderhoeghen.

- Le samedi 26 juillet, à 14h30, en l’église de Leuze, Ilyan et Milan Patris, enfants de Anissa Lemoine et Franky Patris ; Lucia Seghers, enfant de Rachel Pauwels et Gilles Seghers.

- Le dimanche 03 août, à 14h30, en l’église de Tourpes, Roxanne De Geyter, enfant de Léonore Dugardin et Kevin De Geyter

- Le dimanche 10 août, à 14h30, en l’église de Thieulain, Célestine Liétard, enfant de Mathilde Fourneau et Alexandre Liétard ; Mélya Lecocq, enfant de Laurie Capron et Jason Lecocq ; Rachel Dumortier, enfant de Elodie Wasier et Andy Dumortier

- Le samedi 16 août, à 14h30, en l’église de Leuze, Nell Fervail, enfant de Noémie De Montis et Bryan Fervail

- Le dimanche 24 août, à 14h30, à Willaupuis, Basile Degraeve, enfant de Sophie Roman et Mathieu Degraeve.

- Le samedi 30 août, à 14h30, en l’église de Leuze, Gabin Dupont, enfant de Aurore Simon et Grégory Dupont ; Hadrien Houssiere-D’Hoen, enfant de Amélie D’Hoen et François Houssiere

- Le dimanche 31 août, à 14h30, en l’église de Pipaix, Lucien Gabriels, enfant de Elise Clerx et Maxime Gabriels

Que ces enfants découvrent combien notre Dieu les aime comme ses propres enfants.

Mariages

- Le samedi 23 août, à 14h00, en l’église de Leuze : Erika Poquet et Kynan Descamps

- Le samedi 06 septembre, à 14h30, en l’église de : Anne-Claire van der Poorten et Alexandre de Borrekens

Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux époux !

Funérailles

Aux proches, nous redisons toute notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Évangile.

Dans notre Unité pastorale…

Pour les familles… les jeunes... les enfants …

Dans notre Diocèse de Tournai…

PROGRAMME DES COLLÉGIADES 2025

Les Collégiades sont des concerts d’orgue, donnés à la collégiale Sainte-Waudru chaque dimanche de juillet à 18h.

Depuis 32 ans, les Collégiades offrent au public la possibilité de rencontrer les organistes locaux et internationaux les plus réputés et de découvrir de jeunes talents. L’occasion idéale de mettre en valeur les innombrables sonorités des grandes orgues de la Collégiale et de faire connaître le large répertoire d’une discipline rare et sacrée.

Pour rappel, « Les Collégiades » sont un festival d’orgue se déroulant tous les dimanches de juillet en la collégiale Sainte-Waudru à Mons. Ces concerts accueillant des artistes de haut niveau existent depuis 1993.

Cette année marque les 32 ans accomplis de ce festival créé par Bernard Carlier, nommé en octobre 1992 et déjà désireux de s’investir pour le rayonnement de son instrument.

Dimanche 6 juillet : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste titulaire de l’église Saint-Eustache (Paris), maître du Stage International d’Orgue 2025 ;

Dimanche 13 juillet : Thierry Smets, organiste titulaire à l’église Saints-Pierre-et-Paul de Châtelet et professeur au Conservatoire royal de Mons – Arts² ;Dimanche 20 juillet : Bernard Carlier, fondateur du festival, titulaire des orgues de la collégiale Sainte-Waudru ;

Dimanche 27 juillet : Benoit Lebeau, organiste titulaire des orgues de la collégiale Sainte-Waudru. Avec la participation de Bernard Carlier à l’orgue de choeur et de plusieurs choeurs placés sous la direction d’Aldo Platteau.

Les réservations se font: – par téléphone au 065/84.46.94 durant les heures de bureau; Programme à suivre ! Suivez-nous sur waudru.be/collegiades

Prix d’entrée 12€/5€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Abonnements à 38€.

Chers Pèlerins, Chères Pèlerines,

Le catalogue 2025 est disponible. Il a été expédié la semaine dernière à près de 4.000 adresses et transmis à presque toutes les Unités Pastorales. Avant même sa parution, notre saison connait un départ sans précédent. Deux destinations sont malheureusement déjà complètes.

Paris : La Médaille Miraculeuse et Notre-Dame. Depuis quelques années, nous sommes entre 40 et 50 pèlerins à nous rendre à la Rue du Bac.

Cette année, les 80 places ont été épuisées dès le 15 février grâce à la communication lancée en octobre dans la revue, puis en janvier sur notre site internet.

Nous sommes conscients qu’il y aura de nombreux déçus, et nous reprogrammerons cette destination en 2026. Si la liste d’attente s’avère très importante en avril, nous tenterons de la reprogrammer dès septembre ou octobre.

Deuxième grand succès : le jubilé à Rome. Pour cette destination, nous avions déjà conseillé de préréserver dès février 2024. Les dernières places partent au moment où nous vous écrivons, mais n’hésitez pas à vous mettre sur la liste d’attente. Qui sait, il y aura peut-être l’un ou l’autre désistement.

En feuilletant ce catalogue, vous verrez qu’il reste de nombreuses autres destinations attrayantes.

Au 2° trimestre, ne manquez pas le passage des Reliques de Sainte-Bernadette à Notre-Dame de Bon-Secours. Ensuite, nous repartons en Bourgogne. En 2024, le choix parmi les multiples trésors dont regorge la région fut difficile. Alors, nous vous en proposons 5 ou 6 nouveaux cette année, sous l’angle de la Bourgogne médiévale : Pontigny, Auxerre, Tournus, Chapaize, Paray le Monial et Autun.

Puis, ce sera le week-end de la Pentecôte à Nevers. Le 14 juin, dans le cadre de notre journée dans le diocèse, nous irons à l’abbaye de Chimay où nous aurons le privilège de visiter le cœur de la brasserie. Ne manquez pas cette occasion unique !

En été, ce seront les multiples Lourdes avec des formules pour tous les goûts, et nous terminerons l’année à Lourdes également pour le traditionnel pèlerinage de Noël.

Nos amis de Namur proposent également une belle palette de destinations.

Ainsi, même si certains pèlerinages sont complets, nous sommes confiants que vous en trouverez un à votre goût.

Nos itinéraires 2025 en un coup d’œil

Uniquement les destinations pour lesquelles il y a encore de la place.

09 avril : Banneux 1 jour

23 au 30 avril : Marseille-Nice*

28 avril au 03 mai : TDS – Nord de la Bavière, protestantisme en Franconie*

14 – 21 mai : Sur les pas de Saint Ignace*

16 – 18 mai : Les reliques de Sainte Bernadette à Bon-Secours

24 au 28 mai : La Bourgogne médiévale

07 – 09 juin : Week-end de Pentecôte à Nevers

14 juin : L’abbaye de Scourmont à Chimay

22 au 27 juin : TDS – Bible dans les Alpes

30 juin – 06 juillet : L’Angleterre à la croisée des traditions*

13 – 19 juillet : Lourdes

Lourdes, sur les pas de st Jacques

Lourdes pour marcheurs*

Lourdes, patrimoine des itinéraires en Bigorre et Pays Basque

13 – 19 août : Lourdes

04 – 10 septembre : Lourdes

Lourdes, patrimoine des itinéraires en Bigorre et Pays Basque

08 – 15 octobre : Sicile*

22 – 26 décembre : Noël à Lourdes

* Organisé par les Pèlerinages Namurois

Toutes les destinations 2025 se trouvent également sur le site Internet des pèlerinages : pelerinages-tournai.be

Au plaisir de pèleriner avec vous bientôt.

Fraternellement

Antonia, Christine, Isabelle & Peter

(Source : Diocèse de Tournai)

Des catalogues sont disponibles

en l’église de Leuze et à la cure de Leuze.

Dans l’Église de Belgique…

23/06/2025 – Les évêques de Belgique restent très

préoccupés par la situation à Gaza et dans tout le Moyen-Orient. Ce week-end,

les 28 et 29 juin, chaque diocèse de notre pays priera explicitement pour la

paix

dans cette région. Les évêques appellent

les paroisses à en faire de même et leur proposent des intentions de prière.

Les évêques partagent leur inquiétude et douleur face aux

violences armées à Gaza et au Moyen-Orient. Au cours des dernières semaines, de

nombreuses paroisses y ont spontanément accordé beaucoup d’attention lors des

célébrations. Par ailleurs, de nombreux chrétiens, dans un cadre paroissial ou

non, ont participé à des actions en faveur de la paix dans cette région.

Le week-end des samedi 28 et dimanche 29 juin, une

célébration aura lieu dans chaque diocèse de notre pays afin de prier pour la

paix à Gaza et dans tout le Moyen-Orient.

Les évêques invitent les paroisses à en faire de même

lors des célébrations dominicales

habituelles. Des intentions de prière ont été préparées à cet effet.

Aperçu des célébrations par diocèse :

Archidiocèse de Malines-Bruxelles (célébrant : Mgr. Kockerols)

: célébration eucharistique le dimanche 29 juin à 11 heures à la cathédrale

Saints-Michel-et-Gudule Diocèse de Liège (célébrant : chanoine

Jean-Pierre Pire) : célébration eucharistique le dimanche 29 juin à 10 heures

dans la cathédrale Saint-Paul

Diocèse de Namur (célébrant : chanoine Van Cauwenbergh) :

célébration eucharistique le dimanche 29 juin à 10 heures dans la cathédrale

Saint-Aubain

Diocèse de Tournai (célébrant : chanoine Michel Vinckier) :

célébration eucharistique le dimanche 29 juin à 10 heures dans la cathédrale

Notre-Dame

SERVICE

DE PRESSE ET D’INFORMATION DE LA CONFERENCE DES ÉVÊQUES DE BELGIQUE

Le débat sur l’avenir des fabriques d’église en Wallonie

revient sur la table. Ces structures, issues du régime napoléonien, gèrent

aujourd’hui le patrimoine et les comptes des églises catholiques… mais leur

nombre – environ 1 800 – et leur financement public posent question. La facture

dépasserait les 50 millions d’euros par an, principalement à charge des

communes. Étienne Van Quickelberghe, responsable au SAGEP (Évêché de Tournai),

nous éclaire.

Ce qu'il faut retenir :

La Wallonie compte environ 1 800 fabriques d’église,

financées en grande partie par les communes.

Un projet de réforme vise à fusionner ces structures pour

n’en garder qu’une par tranche de 8 mille habitants.

L’objectif est de moderniser la gouvernance des lieux de

culte et de mieux maîtriser les dépenses publiques.

Déjà porté en 2023 et 2024 par

l’ex-ministre PS Christophe Collignon, le projet de réforme prévoyait une

fabrique d’église pour 8 000 habitants. Objectif : rationaliser la gestion des

lieux de culte, moderniser une législation vieille de deux siècles, et (pour

les autorités) en limiter les coûts.

La note n’a pas abouti avant les élections régionales de

2024, mais elle reste d’actualité. L’actuelle majorité MR-Les Engagés a

également inscrit l’idée dans son

programme, a-t-on appris dans l'Avenir. En charge du dossier,

désormais, François Desquesnes (Les Engagés).

Le défi est de taille : fusionner les fabriques implique

de repenser la gouvernance, de répartir les charges entre communes, Région et

Église, et de planifier les usages futurs des bâtiments. Plusieurs églises sont

aujourd’hui fermées ou en mauvais état faute de moyens pour les

entretenir.

Dans ce contexte, la réforme vise à mieux adapter les

lieux de culte à la société d’aujourd’hui, sans remettre en cause la liberté

religieuse. Le mot d’ordre ? Construire un cadre clair, mais flexible, en

concertation avec les acteurs locaux. « Ce n’est pas une attaque contre le

culte, c’est une modernisation nécessaire de sa gestion », résumait en 2023

Christophe Collignon.

Reste désormais à trouver un équilibre entre ambition

politique et respect du terrain. Le débat est relancé. Pour Étienne Van

Quickelberghe, le travail de rationalisation a déjà été mené par plusieurs

paroisses, « notamment dans le Hainaut où des fusions ont été mises en

place, même si nous n'avons pas encre beaucoup de recul ».

La réforme semble inéluctable, impliquant autorités de

l'église, fabriciens et gouvernement : « Je ne parlerais pas d'une question

de mois, mais à mon avis d'un horizon à 1 ou 2 ans », conclut le

responsable du SAGEP à Tournai.

Cédric

Godart

A quelques jours de

la solennité des saints Pierre et Paul, et dans le cadre de l’Année sainte,

l’Église catholique célèbre ces jours-ci à Rome trois jubilés dédiés aux

séminaristes, aux évêques et aux prêtres.

À cette occasion, Zenit a interviewé l’abbé Joël Spronck,

originaire du diocèse de Liège et recteur depuis 2019 du Grand séminaire

francophone de Belgique.

Situé à Namur, en Wallonie, ce séminaire

accompagne et forme les futurs prêtres des quatre diocèses francophones du

pays.

Zenit : Quel est le profil des séminaristes

accueillis à Namur, au Grand séminaire francophone de Belgique ?

Abbé Joël Spronck : Le séminaire est sous la

responsabilité de l’évêque du diocèse de Namur, Mgr Pierre Warin. Il accueille

tous les séminaristes francophones de Belgique, y compris ceux des diocèses de

Liège, Tournai et Malines-Bruxelles.

Au cours des dernières années, il est apparu important de

regrouper la formation des futurs prêtres pour avoir une communauté de vie

suffisamment dynamique. Le regroupement à Namur s’est fait en plusieurs étapes

et, depuis 2011, les quatre diocèses de Belgique francophone travaillent

ensemble. Il y a actuellement 21 séminaristes diocésains, dont certains

appartiennent à des communautés comme l’Emmanuel ou le Chemin néo-catéchuménal,

ainsi que 4 religieux. Ils sont parfois très jeunes, mais la majorité ont entre

25 et 30 ans. Nous accueillons aussi des laïcs qui se destinent à devenir

professeurs de religion ou assistants paroissiaux. Ils suivent certains cours

avec les séminaristes. C’est un petit nombre, il faut le dire, mais qui

correspond à la situation de minorité dans laquelle se trouve l’Église

catholique aujourd’hui. Les vocations en Belgique ont baissé comme partout en Occident

depuis quelques années. Ceci dit, il y a plus ou moins une dizaine

d’ordinations en Belgique chaque année. Au niveau des origines culturelles, il

y a une grande diversité parmi les jeunes de notre communauté : des belges, un

vietnamien, deux africains et un séminariste de rite chaldéen. C’est une bonne

chose parce que l’Église est ainsi. Et elle appelle à l’unité par-delà les

différences de cultures et de profils sociaux.

Zenit : Dans quel « berceau » naissent

aujourd’hui les vocations sacerdotales ?

Abbé J. Spronck : Depuis quelques décennies, le berceau

vocationnel n’est plus nécessairement la famille. Certains de nos jeunes

viennent de milieux éloignés de toute vie ecclésiale ou paroissiale, dont les

parents peuvent être opposés à la vocation de leur fils. C’est quand même assez

nouveau car auparavant, une vocation sacerdotale était vue comme une

bénédiction par les familles. Et j’admire franchement les séminaristes qui

doivent parfois lutter pour pouvoir entrer au séminaire. Beaucoup de nos jeunes

ont aussi été portés par des groupes ou des mouvements en Belgique, et d’autres

ont été marqués par le témoignage de leurs grands-parents, dont le rôle dans la

transmission de leur foi a été important. Enfin, la plupart de nos séminaristes

ont vécu de grands événements d’Église, comme les Journées mondiales de la

jeunesse.

Zenit : Comment faites-vous actuellement

pour discerner et accompagner les vocations ?

Abbé J. Spronck : J’insiste toujours sur l’importance

d’une « triple écoute » pour enraciner et discerner la vocation. Premièrement,

l’écoute de la Parole de Dieu, qui est l’écoute fondamentale du Seigneur, de

son dessein. Ensuite, il y a l’écoute du cœur et des désirs profonds du jeune,

qui doit apprendre à bien se connaître. Pour cela, l’aide d’un accompagnateur

spirituel est essentielle, ou parfois même l’aide d’un psychologue. Car au

niveau humain, le jeune a aussi besoin d’être éclairé. La troisième écoute,

c’est l’écoute du monde, l’écoute de l’Église et l’écoute des pauvres. Une

tendance aujourd’hui serait d’oublier que c’est l’Église qui appelle et qui

reconnaît la vocation du jeune. Lors d’une messe d’ordination, l’Église

présente les candidats à l’évêque pour qu’ils soient ordonnés. Il ne suffit

donc pas de venir au séminaire et de dire « J’ai la vocation », il faut encore

que ce soit reconnu par l’Église. Une vocation est toujours appelée à être au

service des communautés et à être enracinée dans le monde. Nous ne sommes pas

du monde mais nous sommes envoyés dans le monde. Jésus le dit : « Je ne te

demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les garder du Mauvais. » (Jn

17,15) Nous ne devons jamais oublier que l’Église existe pour annoncer l’Évangile

dans le monde d’aujourd’hui. Cette triple écoute est donc très importante. Mais

bien sûr, au niveau du discernement, on essaie de mettre en œuvre tout ce qui

est demandé par l’Église dans les dimensions à la fois humaine, spirituelle,

intellectuelle et pastorale. Il faut aussi veiller à l’équilibre humain,

affectif et relationnel du jeune ! Je pense aussi qu’une vocation naît au

contact de chrétiens, de prêtres ou de religieux qui essaient eux-mêmes de

vivre au mieux leur vocation. Le cardinal Godfried Danneels disait : « Quand le

lait bout, il déborde. » La vocation, c’est en effet la foi des communautés

chrétiennes qui déborde. Pour qu’il y ait une vocation, il faut un milieu

porteur et que les communautés elles-mêmes soient appelantes. L’archevêque de

Malines-Bruxelles, Mgr Luc Terlinden, a relancé le centre national des

vocations, en lien avec les services pour les vocations dans chaque diocèse.

Nous travaillons évidemment en partenariat avec eux. Mais la pastorale des

vocations n’est pas non plus l’apanage d’un service diocésain. Elle concerne

toutes les communautés chrétiennes et a fortiori tous les prêtres aussi, qui

doivent être des relais de l’appel du Seigneur.

Zenit : La formation des séminaristes

a-t-elle évolué avec le contexte de la société actuelle ?

Abbé J. Spronck : Oui. On essaie d’équilibrer les sept

années de formation sur le plan humain et spirituel. Chaque séminariste a son

histoire, ses forces et ses faiblesses. L’important est qu’il puisse travailler

sur lui-même et bien se connaître. En plus des cours classiques de philosophie

ou de théologie, ils reçoivent d’autres formations comme des cours de

psychologie, de sociologie, de gestion des conflits ou de gestion de réunions

ainsi qu’une formation à l’écoute. Ils ont évidemment des sessions de formation

sur les abus de toutes sortes, sur l’affectivité et le célibat. Et ils ont

également des formations à la pastorale des personnes endeuillées, des

migrants, des communautés étrangères, des détenus en milieu carcéral, ainsi que

sur l’accompagnement pastoral et spirituel.

Zenit : Quels seraient les défis à relever

pour les séminaristes et les jeunes prêtres ?

Abbé J. Spronck : Je dirais d’abord que la jeune

génération a des convictions profondes, une certaine radicalité dans

l’engagement, dans la vie de foi et de prière. Nos séminaristes ont une soif de

Dieu assez forte ainsi qu’un grand désir de fraternité. Et cela portera des

fruits. Un des défis majeurs, c’est évidemment qu’il y ait des entrées au

séminaire ! Il est aussi important de bien accompagner le passage entre la vie

au séminaire et l’exercice effectif du ministère. Car ce passage n’est pas

toujours facile. Le séminaire est un lieu de forte vie communautaire et assez

protégé. Une fois ordonnés, ils se retrouvent en paroisse et cela peut être

rude. Il s’agit donc de cultiver la vie fraternelle dans le ministère pour

pouvoir partager ce que l’on vit. Être un jeune prêtre aujourd’hui, c’est quand

même un peu sportif ! Un autre défi serait de vivre aujourd’hui le ministère

presbytéral en lien avec les autres ministères, comme le diaconat ou les

ministères institués, et en collaboration avec les laïcs engagés dans les

paroisses. Chacun a sa place, son rôle, son identité, mais une identité qui est

articulée : une identité synodale, pour prendre des termes assez récents !

Anne

Van Merris

Abbé Joël Spronck : « La vocation est la foi

débordante des communautés chrétiennes » | ZENIT - Français