Une Parole … Une Prière

TEMPS DU CARÊME – 1ER DIMANCHE

…IL EST ÉCRIT : …

« En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.

« En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 4, 1-11

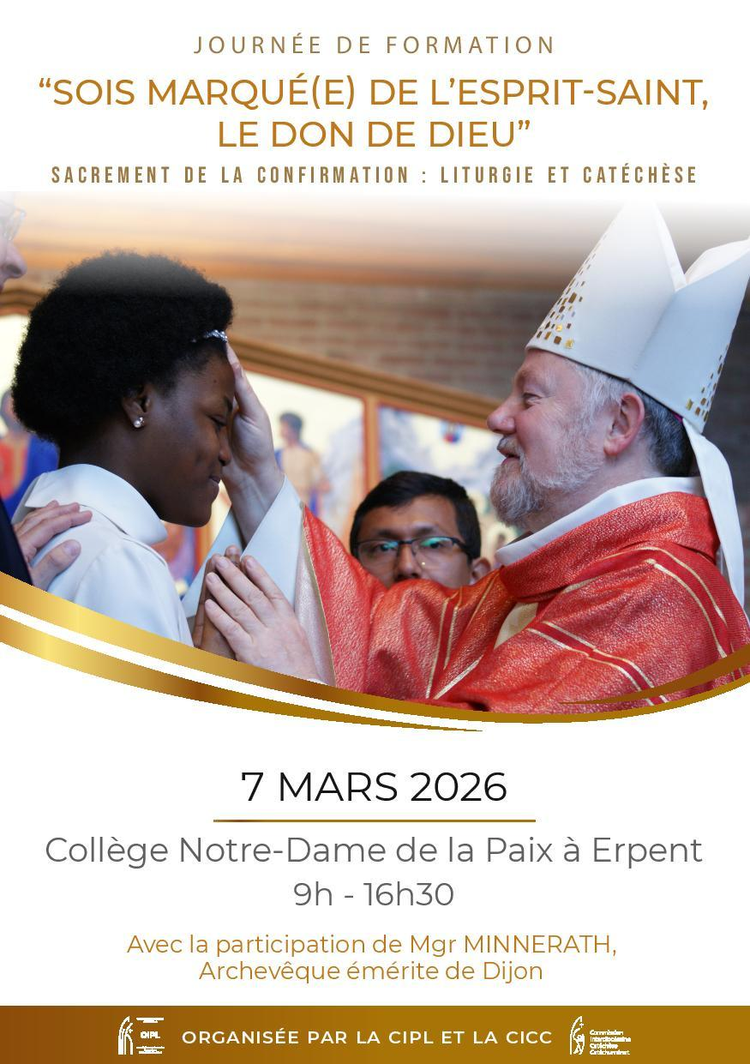

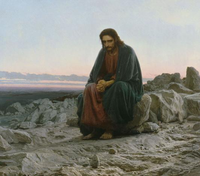

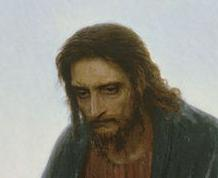

Illustration : Ivan Kramskoï, Le Christ dans le désert, huile sur toile,

180x210 cm, 1872, Galerie Tretiakov, Moscou

en haut : Macha Chmakoff, Jésus au désert n° 1, 81x65)

Méditation du Pape Léon XIV

PAPE LÉON XIV

Audience générale - Catéchèses

Salle Paul VI, Rome – 04 février 2026

LE CONCILE VATICAN II À TRAVERS SES DOCUMENTS (II)

I. LA CONSTITUTION DOGMATIQUE DEI VERBUM

4. LA SAINTE ÉCRITURE :

PAROLE DE DIEU EN PAROLES HUMAINES

Chers

frères et sœurs, bonjour, et bienvenue !

La Constitution conciliaire Dei

Verbum, sur laquelle nous

réfléchissons ces dernières semaines, indique dans la Sainte Écriture, lue dans

la Tradition vivante de l'Église, un espace privilégié de rencontre où Dieu

continue de parler aux hommes et aux femmes de tous les temps, afin qu'en l'écoutant,

ils puissent le connaître et l'aimer. Les textes bibliques, cependant, n'ont

pas été écrits dans un langage céleste ou surhumain. Comme nous l'enseigne

également la réalité quotidienne, en effet, deux personnes qui parlent des

langues différentes ne se comprennent pas, ne peuvent entrer en dialogue, ne

parviennent pas à établir une relation. Dans certains cas, se faire comprendre

de l'autre est un premier acte d'amour. C'est pourquoi Dieu choisit de parler

en se servant des langages humains et, ainsi, différents auteurs, inspirés par

l’Esprit Saint, ont rédigé les textes de la Sainte Écriture. Comme le rappelle

le document conciliaire, « les paroles de Dieu, passant par les langues

humaines, sont devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis le

Verbe du Père éternel, ayant pris l’infirmité de notre chair, est devenu

semblable aux hommes ». (DV, 13). Ainsi, non seulement dans son contenu, mais

aussi dans son langage, l'Écriture révèle la miséricordieuse condescendance de

Dieu envers les hommes et son désir de se faire proche d'eux.

Au cours de l'histoire de l'Église, on a

étudié la relation entre l'Auteur divin et les auteurs humains des textes

sacrés. Pendant plusieurs siècles, de nombreux théologiens se sont attachés à

défendre l'inspiration divine de la Sainte Écriture, considérant presque les

auteurs humains comme de simples instruments passifs de l’Esprit Saint. Plus

récemment, la réflexion a réévalué la contribution des hagiographes à la

rédaction des textes sacrés, au point que le document conciliaire parle de Dieu

comme « auteur » principal de la Sainte Écriture, mais appelle également les

hagiographes « vrais auteurs » des livres sacrés (cf. DV 11). Comme le faisait

remarquer un exégète perspicace du siècle dernier, « rabaisser l'œuvre humaine

à celle d'un simple copiste n'est pas glorifier l'œuvre divine » [1]. Dieu ne

mortifie jamais l'être humain et ses potentialités !

Si donc l'Écriture est la parole de Dieu

exprimée en termes humains, toute approche qui néglige ou nie l'une de ces deux

dimensions est limitée. Il s'ensuit qu'une interprétation correcte des textes

sacrés ne peut faire abstraction du contexte historique dans lequel ils ont

mûri et des formes littéraires utilisées ; au contraire, renoncer à l'étude des

langages humains dont Dieu s'est servi risque de déboucher sur des lectures

fondamentalistes ou spiritualistes de l'Écriture, qui trahissent son sens. Ce

principe s'applique également à l'annonce de la Parole de Dieu : si elle perd

le contact avec la réalité, avec les espoirs et les souffrances des hommes, si

elle utilise un langage incompréhensible, peu communicatif ou anachronique,

elle s'avère inefficace. À chaque époque, l'Église est appelée à proposer à

nouveau la Parole de Dieu dans un langage capable de s'incarner dans l'histoire

et de toucher les cœurs. Comme le rappelait le pape François, « chaque fois que

nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de

l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres

formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens

renouvelé pour le monde d’aujourd’hui ». [2]

Tout aussi réductrice, d'autre part, est

une lecture de l'Écriture qui néglige son origine divine et finit par la

considérer comme un simple enseignement humain, comme quelque chose à étudier

simplement d'un point de vue technique ou comme « un texte seulement du passé »

[3]. Au contraire, surtout lorsqu'elle est proclamée dans le contexte de la

liturgie, l'Écriture entend parler aux croyants d'aujourd'hui, toucher leur vie

présente avec ses problématiques, éclairer les pas à faire et les décisions à

prendre. Cela n'est possible que lorsque le croyant lit et interprète les

textes sacrés sous la conduite du même Esprit qui les a inspirés (cf. DV, 12).

En ce sens, l'Écriture sert à nourrir la

vie et la charité des croyants, comme le rappelle saint Augustin : « Quiconque

croit avoir compris les Écritures divines [...], sans toutefois réussir, avec

ce qu'il a compris, à ériger l'édifice de ce double amour - de Dieu et du

prochain-, ne les a pas encore comprises». [4] L'origine divine de l'Écriture

rappelle également que l'Évangile, confié au témoignage des baptisés, tout en

embrassant toutes les dimensions de la vie et de la réalité, les transcende :

il ne peut être réduit à un simple message philanthropique ou social, mais

c’est l'annonce joyeuse de la vie pleine et éternelle que Dieu nous a donnée en

Jésus.

Chers frères et sœurs, rendons grâce au

Seigneur qui, dans sa bonté, ne laisse pas notre vie manquer de la nourriture

essentielle de sa Parole, et prions pour que nos paroles, et plus encore notre

vie, n'obscurcissent pas l'amour de Dieu qui y est raconté.

[1]

L. Alonso

Schökel, La parola ispirata. La Bibbia alla luce della scienza del linguaggio,

Brescia 1987, 70.

[2]

Pape François,

Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 11.

[3]

Benoît XVI,

Exhort. ap. post-sin. Verbum Domini (30 septembre 2010), 35.

[4]

Saint Augustin

, La doctrine chrétienne 1, 36, 40

Pape Léon XIV

Prier avec le Pape

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - FÉVRIER 2026

« Pour les enfants

atteints de maladies incurables»

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

“ Seigneur Jésus,

Toi qui accueillais les petits dans tes bras

et les bénissais avec tendresse,

aujourd’hui, nous te présentons les enfants

atteints de maladies incurables.

Leurs corps fragiles sont signe de ta présence,

et leurs sourires, même au milieu de la douleur,

témoignent de ton Royaume.

Nous te prions, Seigneur, pour qu’ils ne manquent jamais

de soins médicaux appropriés,

d’une attention humaine et chaleureuse,

et du soutien d’une communauté qui accompagne

avec amour.

Soutiens leurs familles dans l’espérance,

au cœ ur de la fatigue et de l’incertitude,

et fais d’elles des témoins d’une foi

qui se fortifie dans l’épreuve

Bénis les mains des médecins, infirmiers et soignants,

pour que leur travail soit toujours

une expression de compassion active

Que ton Esprit les éclaire dans chaque décision difficile

et leur accorde patience et tendresse

pour servir avec dignité.

Seigneur, apprends-nous à reconnaître ton visage

en chaque enfant qui souffre.

Que leur vulnérabilité réveille notre compassion

et nous pousse à prendre soin, à accompagner et à aimer

par des gestes concrets de solidarité.

Fais de nous une Église qui,

animée par les sentiments de ton Cœur

et portée par la prière et le service,

sache soutenir la fragilité

et, au milieu de la douleur, soit source de consolation,

semence d’espérance et annonce d’une vie nouvelle.

Amen.

Chers frères et sœurs !

Le Carême est le temps où l’Église, avec une sollicitude maternelle, nous invite à remettre le mystère de Dieu au centre de notre vie, afin que notre foi retrouve son élan et que notre cœur ne se disperse pas entre les inquiétudes et les distractions quotidiennes.

Tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la Parole et que nous l’accueillons avec docilité d’esprit. Il existe donc un lien entre le don de la Parole de Dieu, l’espace d’hospitalité que nous lui offrons et la transformation qu’elle opère. C’est pourquoi le cheminement du Carême devient une occasion propice pour prêter l’oreille à la voix du Seigneur et renouveler la décision de suivre le Christ, en parcourant avec Lui le chemin qui monte à Jérusalem où s’accomplit le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection.

Écouter

Cette année, je voudrais attirer l’attention, en premier lieu, sur l’importance de laisser place à la Parole à travers l’écoute, car la disposition à écouter est le premier signe par lequel se manifeste le désir d’entrer en relation avec l’autre.

Dieu Lui-même, se révélant à Moïse depuis le buisson ardent, montre que l’écoute est un trait distinctif de son être : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris » (Ex 3, 7). L’écoute du cri de l’opprimé est le début d’une histoire de libération dans laquelle le Seigneur implique également Moïse, en l’envoyant ouvrir une voie de salut à ses enfants réduits en esclavage.

Un Dieu engageant nous rejoint aujourd’hui aussi avec des pensées qui font vibrer son cœur. Pour cela, l’écoute de la Parole dans la liturgie nous éduque à une écoute plus authentique de la réalité : parmi les nombreuses voix qui traversent notre vie personnelle et sociale, les Saintes Écritures nous rendent capables de reconnaître celle qui s’élève de la souffrance et de l’injustice, afin qu’elle ne reste pas sans réponse. Entrer dans cette disposition intérieure de réceptivité c’est se laisser instruire aujourd’hui par Dieu à écouter comme Lui, jusqu’à reconnaître que « la condition des pauvres est un cri qui, dans l’histoire de l’humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés, nos systèmes politiques et économiques et, enfin et surtout, l’Église ». [1]

Jeûner

Si le Carême est un temps d’écoute, le jeûne constitue une pratique concrète qui dispose à l’accueil de la Parole de Dieu. L’abstinence de nourriture est, en effet, un exercice ascétique très ancien et irremplaçable dans le chemin de conversion. Précisément parce qu’il implique le corps, il rend plus évident ce dont nous avons “faim” et ce que nous considérons comme essentiel à notre subsistance. Il sert donc à discerner et à ordonner les “appétits”, à maintenir vigilant la faim et la soif de justice en les soustrayant à la résignation, en les éduquant pour qu’ils deviennent prière et responsabilité envers le prochain.

Saint Augustin, avec finesse spirituelle, laisse entrevoir la tension entre le temps présent et l’accomplissement futur qui traverse cette garde du cœur, lorsqu’il observe que : « Au cours de la vie terrestre, il appartient aux hommes d’avoir faim et soif de justice, mais en être rassasiés appartient à l’autre vie. Les anges se rassasient de ce pain, de cette nourriture. Les hommes, en revanche, en ont faim, ils sont tous tendus vers le désir de celui-ci. Cette tension dans le désir dilate l’âme, augmente sa capacité ». [2] Le jeûne, compris dans ce sens, nous permet non seulement de discipliner le désir, de le purifier et de le rendre plus libre, mais aussi de l’élargir de manière à ce qu’il se tourne vers Dieu et s’oriente à accomplir le bien.

Cependant, pour que le jeûne conserve sa vérité évangélique et échappe à la tentation d’enorgueillir le cœur, il doit toujours être vécu dans la foi et l’humilité. Cela exige de rester enraciné dans la communion avec le Seigneur parce que « personne ne jeûne vraiment s’il ne sait pas se nourrir de la Parole de Dieu ». [3] En tant que signe visible de notre engagement intérieur à nous soustraire, avec le soutien de la grâce, au péché et au mal, le jeûne doit également inclure d’autres formes de privation visant à nous faire acquérir un mode de vie plus sobre, car « c’est l’austérité seule qui rend authentique et forte notre vie chrétienne ». [4]

Je voudrais donc vous inviter à une forme d’abstention très concrète et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, aux jugements hâtifs, à médire de qui est absent et ne peut se défendre, aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d’apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse : au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Alors, nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d’espoir et de paix.

Ensemble

Enfin, le Carême met en évidence la dimension communautaire de l’écoute de la Parole et de la pratique du jeûne. L’Écriture souligne également cet aspect de nombreuses façons. Par exemple, lorsqu’elle raconte, dans le livre de Néhémie, que le peuple se rassembla pour écouter la lecture publique du livre de la Loi et, pratiquant le jeûne, se disposa à la confession de foi et à l’adoration afin de renouveler l’alliance avec Dieu (cf. Ne 9, 1-3).

De même, nos paroisses, les familles, les groupes ecclésiaux et les communautés religieuses sont appelés à accomplir pendant le Carême un cheminement commun dans lequel l’écoute de la Parole de Dieu, tout comme celle du cri des pauvres et de la terre, devienne une forme de vie commune et dans lequel le jeûne soutienne une authentique repentance. Dans cette perspective, la conversion concerne, outre la conscience de chacun, le style des relations, la qualité du dialogue, la capacité à se laisser interroger par la réalité et à reconnaître ce qui oriente véritablement le désir, tant dans nos communautés ecclésiales que dans l’humanité assoiffée de justice et de réconciliation.

Biens aimés, demandons la grâce d’un Carême qui rende notre oreille plus attentive à Dieu et aux plus démunis. Demandons la force d’un jeûne qui passe aussi par la langue, afin que diminuent les paroles qui blessent et que grandisse l’espace pour la voix de l’autre. Et faisons en sorte que nos communautés deviennent des lieux où le cri de ceux qui souffrent soit accueilli et où l’écoute engendre des chemins de libération, nous rendant plus prompts et plus diligents à contribuer à l’édification de la civilisation de l’amour.

Je vous bénis de tout cœur ainsi que votre cheminement de Carême.

Du Vatican, le 5 février 2026,

mémoire de sainte Agathe, vierge et martyre.

LÉON PP. XIV

______________________________________________

[1] Exhort. ap. Dilexi te (4 octobre 2025), 9.

[2] Saint Augustin, L’utilité du jeûne, 1, 1.

[3] Benoît XVI, Catéchèse (9 mars 2011).

[4] Saint Paul VI, Catéchèse (8 février 1978).

Parole de Mgr Frédéric Rossignol

(Suite) L’évêque doit être un homme ouvert à

l’inattendu, en étant toujours émerveillé de ce que Dieu fait dans le cœur des

hommes. Loin de lui le fait d’être blasé et pessimiste ! C’est l’Esprit Saint

qui a la main, c’est lui qui guide son Église. Parfois les gens viennent à

l’évêque en disant : on a déjà essayé telle ou telle approche, mais ça n’a rien

donné ! On est fatigués ! L’évêque rappelle aux chrétiens que tout ce que l’on

fait avec une vraie générosité, trouve grâce devant Dieu et produit des fruits

! Humblement, comme tous les chrétiens, Il demande à Dieu de l’inspirer pour

susciter de nouvelles initiatives. Mais il rappelle à tous que rien ne se fait

dans l’Église si la Croix n’est pas au centre de nos actions. La croix, c’est

l’ensemble des sacrifices que l’on fait pour dynamiser l’Église, mais c’est

parfois aussi la désolation de ne pas sentir de répondant de la part de ceux

vers qui nous allons. Mais Dieu ne fait-il pas le premier l’expérience de cette

impuissance ? « Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reconnu,

mais à ceux qui l’ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de

Dieu, et nous le sommes. » Être évêque, c’est reconnaitre que l’efficacité de

Dieu dépasse mystérieusement mais de loin la nôtre !

Je

termine cette réflexion par une expérience vécue par le pape Jean XXIII (le bon

pape, comme on l’a nommé et qui a été à l’initiative d’une des plus grandes

réformes de l’Église moderne, le Concile Vatican II, dans les années soixante).

À peine élu pape, Jean XXIII se sentait totalement écrasé par sa charge au

point qu’il ne trouvait plus le sommeil ! Dans la prière, il interrogeait Dieu

pour essayer de comprendre pourquoi il avait été appelé à une telle mission et

comment la mettre en pratique. Il entendit alors dans son cœur cette parole de

Dieu : « Jean, Jean, ne te prends pas pour plus important que tu n’es ». Et il

comprit que c’était Dieu qui menait son Église et que lui, Jean, pouvait chaque

soir s’endormir en paix en lui confiant cette barque qui n’était pas la sienne…

À nous aussi de nous engager de tout cœur dans nos responsabilités, mais sans

nous prendre au sérieux pour autant !

Sainte

année 2026 à vous tous,

Votre frère et pasteur,

+ Frédéric Rossignol

(Source : Eglise de Tournai, Février 2026)

Message prononcé lors de la journée

diocésaine de formation et d’échange autour de l’accompagnement vers le

mariage, le samedi 7 février 2026.

Message prononcé lors de la journée

diocésaine de formation et d’échange autour de l’accompagnement vers le

mariage, le samedi 7 février 2026. Nous

vivons dans des sociétés où il nous faut être à la hauteur et planifier notre

vie. Le monde nous y pousse ; les gagnants sont ceux qui anticipent. La fable

de La Fontaine dont nous nous souvenons le plus facilement, est celle de la

cigale et de la fourmi. Le modèle libéral qui façonne de plus en plus notre

société, insiste sur le rôle de la volonté, moteur de la prospérité. Le produit

est identifiable, les coûts, les bénéfices et les pertes également. Sans

toujours

nous

en rendre compte, nous négocions un peu sur tout : sur les attentes

professionnelles sûrement, sur les relations de couple, parfois même avec les

enfants… Même la paternité et la maternité sont souvent considérés à l’aune de

la planification. Qu’est-ce que cela nous apportera ? Que devra-t-on sacrifier

pour cet enfant ? Est-ce que cela en vaut la peine ? Est-ce le bon moment ? Que

pouvons-nous encore faire avant d’avoir des enfants ? Comment notre vie de

couple, nos finances, notre vie professionnelle, notre carrière, les relations

avec nos amis seront-ils impactés lorsque la grossesse viendra ou que l’enfant

verra le jour ?

Dans

la foi aussi, nous pouvons être tentés de nous positionner de la même manière.

Qu’est-ce que la foi m’apporte ? Aller à la messe en vaut-il le sacrifice ? Où

puis-je aller pour que j’en retire quelque chose ? Lorsque le coût-bénéfice

n’est pas positif, nous estimons que le jeu n’en vaut pas la chandelle… Nous

n’investissons plus dans la foi ! (comme si la foi était un bien, un capital…)

Le

problème est que la foi et la vie en général ne peuvent pas se mesurer

continuellement à l’aune du coût-bénéfice. Deux éléments s’opposent à cette

logique mercantile : l’inattendu et la gratuité. L’inattendu : Réfléchissons un

instant sur ce qui nous est arrivé d’inattendu ces derniers jours/semaines ou

mois. Qu’est-ce qui m’a surpris ? Qu’est-ce que je n’avais pas prévu ? Était-ce

d’ailleurs une bonne ou une mauvaise surprise ? Sans doute avons-nous dû faire

face à de bonnes et de mauvaises surprises, mais peut-être la mauvaise ou la

bonne surprise a pris le dessus sur le reste. Comment apprivoisons-nous cet

inattendu ? Est-ce que nous avons réagi à chaud ou avons-nous laissé décanter

les choses ? Si l’inattendu était une bonne nouvelle, en avons-nous pris

d’emblée la mesure ? Etions-nous incrédules ou excessivement enthousiastes ? La

joie de la bonne nouvelle a-t-elle perduré ? S’est-elle intensifiée ou est-elle

retombée ? Si c’était une mauvaise nouvelle, ai-je aussi pu l’accueillir ? Par

quelles étapes suis-passé ? La stupeur ? Le déni ? La colère ? Le désespoir ?

La résilience ? Peut-être un peu tout cela à la fois…

Dans

la Bible, l’inattendu est un élément essentiel pour accueillir la volonté de

Dieu, qui doit progressivement prendre le pas sur le désir humain de gérer sa

vie à sa manière, en décidant ce qu’il y a lieu de faire. A partir du moment où

s’établit une relation, il y a nécessairement une perte de contrôle. Si nous

vivons sur deux planètes différentes, nous pouvons avoir des agendas bien

séparés, être autonomes. Mais si nos planètes se rejoignent, alors l’autre

change ma vision des choses. Rien ne sera plus comme avant. Tous les hommes de

Dieu dans la Bible ou en dehors de la Bible, ont vécu cette expérience. Sarah,

la femme d’Abraham, par exemple, doit accueillir l’inattendu dans sa vie. Elle

était stérile (en fait personne ne sait si le problème venait d’elle ou

d’Abraham, ils n’étaient, parait-il, pas allés chez un spécialiste). Résignée,

elle avait d’ailleurs planifié (le mot est lâché) que son mari irait vers sa

servante Agar pour qu’elle lui donne un fils, Ismael. Mais elle ne s’attendait

pas à en devenir jalouse. Elle pensait être immune, indifférente à cet enfant

qu’elle voyait grandir sous sa tente. La fécondité d’Agar, son ventre qui se

gonflait, ses seins qui prenaient des formes, et puis surtout l’excitation de

tout le clan devant la grande nouvelle, Agar est enceinte !, tout cela l’avait

graduellement mise mal à l’aise, l’avait profondément chagrinée. 1er inattendu

! Second inattendu, l’Ange annonce à Abraham qu’il va avoir un fils de Sarah,

et Sarah qui s’est cachée derrière la tenture, se met à rire ! L’homme de Dieu

l’interpelle sur ce rire incrédule. Tu as ri ? Non, je n’ai pas ri ! Si, tu as

ri ! Elle ne peut pas s’imaginer devenir mère alors qu’elle est désormais trop

vieille. Les conditions (ces fameuses conditions !) ne sont pas remplies… Il lui faudra du temps pour accueillir cet

enfant et pour accepter aussi celui de sa servante. Abraham lui aussi, devra

accepter le processus contraire : celui qu’il chérit tant, celui qu’il idolâtre

en réalité, son fils Isaac, n’est à vrai dire pas sa propriété. Dieu voit

qu’Abraham ne vit plus que par son fils, aussi lui demande-t-il de le

sacrifier. L’inattendu de la parenté, de la paternité et de la maternité, c’est

qu’il nous faut sans cesse mourir aux attentes que l’on a vis-à-vis de ses

enfants. Et c’est dur ! Mais l’enfant n’est pas un clone de ses parents ! Il

doit faire son propre chemin, à son propre rythme, en prenant parfois des

décisions qui ne correspondent pas aux attentes de ses parents.

Derrière

l’inattendu se cache une attitude profondément spirituelle : celle de

l’apprentissage de la gratuité. La gratuité, c’est être là pour l’autre, sans

exiger rien en retour. C’est vrai dans une relation de couple, dans toute

relation d’ailleurs, et certainement lorsqu’on devient parent. C’est vrai aussi

pour ceux qui n’ont pas pu ou voulu avoir d’enfants. Être le célibataire ou le

couple sans enfant peut être un tremplin, parfois douloureux d’ailleurs, vers

une plus grande gratuité. Les gens, en effet, se projettent facilement sur

leurs enfants. Ils sont naturellement le sujet de leurs conversations, les

enfants et les petits-enfants plus tard, déterminent les agendas de leurs

géniteurs. « Je ne peux pas venir ce week-end chez vous, Julien à un tournoi de

basket et pauline revient de camp scout… » Les parents, naturellement, se

reconnaissent dans ce que font leurs enfants, même si l’inattendu remet bien

des projets en question, comme nous l’avons dit. Mais celui qui n’a pas

d’enfants peut trouver en lui une fécondité qui est parfois encore plus

gratuite. Il ne fait pas les choses pour recevoir un calin le soir. Il vient à

la rencontre des familles, en sachant qu’il devra bientôt se retirer sur la

pointe des pieds. Il est un héros anonyme. Mais ce qu’il sème, tôt ou tard,

recueillera l’admiration de ceux qui en auront bénéficié. Nous connaissons tous

de ces oncles, tantes, amis, qui se rendent disponibles pour toutes sortes

d’engagements, et notamment un des plus précieux, celui d’être une écoute attentive

de nos problèmes et difficultés. La gratuité se vit à bien des niveaux. Elle

est profondément ancrée dans une vie de parents. Les mercis ne viendront que

bien plus tard et parfois jamais, mais tout ce qu’on aura fait pour ses

enfants, ils s’en souviendront un jour ou l’autre et surtout ils auront pris

exemple sur la générosité de leurs parents. Les couples sans enfants ou les

célibataires, auront eux dû trouver une générosité plus en dehors des sentiers

battus, que ce soit dans les familles de leurs proches, dans le social,

l’artistique, le religieux, le politique, mais la gratuité devra rester leur

boussole, au risque d’entrer dans un donnant-donnant où ils se retrouveront

nécessairement perdant. Mes chers amis, n’ayons pas peur ni de l’inattendu, ni

de devoir donner gratuitement, Dieu en a fait bien plus pour nous que nous ne

pouvons l’imaginer et nous ne cessons pas de surprendre Dieu : Il est le

premier à s’adapter en allant sur les chemins non balisés de notre vie.

+ Frédéric Rossignol

7 février 2026

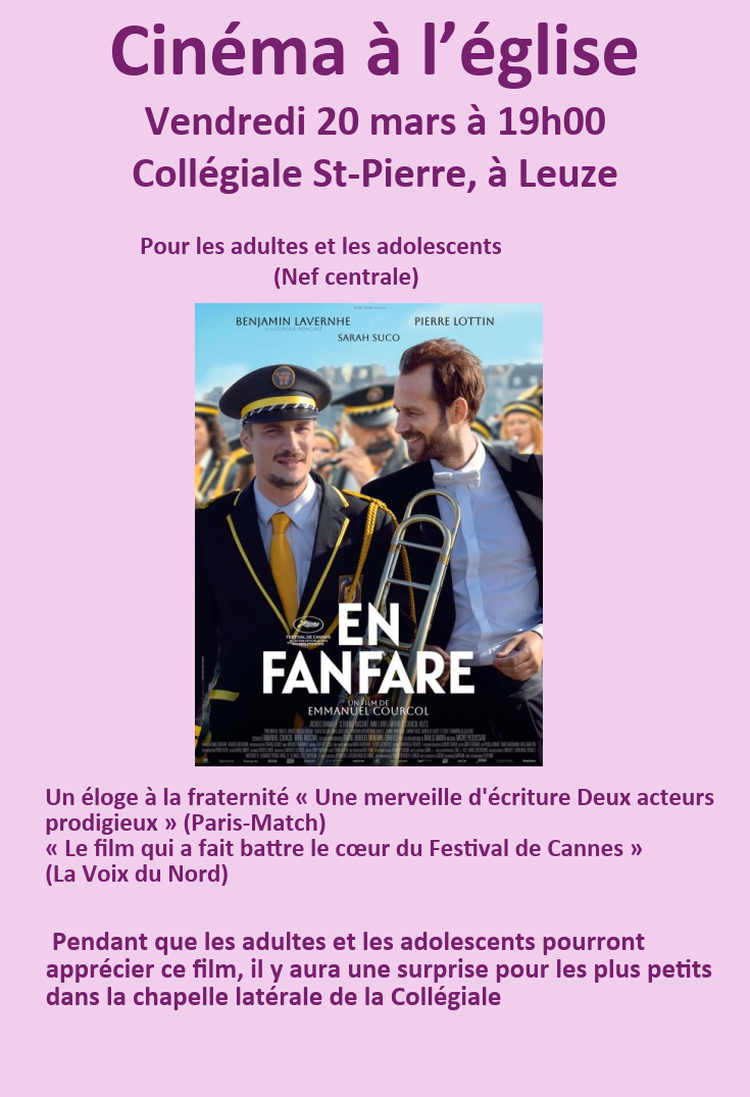

Un mot du Curé…

CARÊME & PÂQUES 2026

CARÊME & PÂQUES 2026MÉDITATIONS

(III)

III - 1er

Dimanche de Carême

Jésus tenté au désert

Jésus

vient de recevoir le baptême par Jean dans les eaux du Jourdain (Mt 3, 13-17). Il

a franchi les eaux d’un nouvel Exode ; nouveau Moïse, il se voit chargé de

rassembler un peuple nouveau pour le conduire vers la Terre de la Promesse… Et

les cieux se sont déchirés, et la puissance de Dieu, représentée par St

Matthieu dans la fragilité d’une colombe, l’Esprit d’amour, descendit sur lui :

« Celui-ci est mon Fils bienaimé, qui a

toute ma faveur » (Mt 3, 17).

Jésus

vient de recevoir le baptême par Jean dans les eaux du Jourdain (Mt 3, 13-17). Il

a franchi les eaux d’un nouvel Exode ; nouveau Moïse, il se voit chargé de

rassembler un peuple nouveau pour le conduire vers la Terre de la Promesse… Et

les cieux se sont déchirés, et la puissance de Dieu, représentée par St

Matthieu dans la fragilité d’une colombe, l’Esprit d’amour, descendit sur lui :

« Celui-ci est mon Fils bienaimé, qui a

toute ma faveur » (Mt 3, 17). Puis, sans transition, « Alors Jésus fut emmené au désert par

l’Esprit pour être tenté par le diable… » (Mt 4, 1 – Traduction Bible de

Jérusalem) Etrange logique de Dieu… Lien incompréhensible entre le baptême et

la tentation… entre le geste qui donne la vie et celui qui propose la mort…

Et

Jésus commence sa traversée du désert… Rien à voir avec les « Paris-Dakar »

d’aujourd’hui… Le désert de l’Evangile, ce n’est pas celui de l’exploit… c’est

celui du cœur… c’est le lieu du combat pour la vraie vie… c’est le lieu de la

confrontation à soi… c’est le lieu de la tentation… c’est le lieu des

commencements, celui de la mort ou celui de la vie… c’est le lieu où se fonde

et s’éprouve l’Alliance… Et là, pas d’Europ-Assistance… Là, dans le désert du

cœur, l’assurance, c’est ailleurs qu’il faut chercher, au plus profond de soi,

en sa foi… Et Jésus se retrouve dans cette arène de sable 40 jours et 40 nuits

: « Jésus jeûna durant quarante jours et

quarante nuits, après quoi il eut faim… » (Mt 4, 2). Après Noé, Moïse,

Israël, Elie, Jésus vient refaire à son propre compte l’expérience spirituelle

de son peuple, triomphant des tentations auxquelles, jadis, son peuple avait

succombé… Son arme et son bouclier : la Parole de Dieu… Par trois fois, au

Malin, Jésus rétorque la Parole de Dieu : «

Il est écrit… » (Mt 4, 4.7.10).

dans cette arène de sable 40 jours et 40 nuits

: « Jésus jeûna durant quarante jours et

quarante nuits, après quoi il eut faim… » (Mt 4, 2). Après Noé, Moïse,

Israël, Elie, Jésus vient refaire à son propre compte l’expérience spirituelle

de son peuple, triomphant des tentations auxquelles, jadis, son peuple avait

succombé… Son arme et son bouclier : la Parole de Dieu… Par trois fois, au

Malin, Jésus rétorque la Parole de Dieu : «

Il est écrit… » (Mt 4, 4.7.10).

dans cette arène de sable 40 jours et 40 nuits

: « Jésus jeûna durant quarante jours et

quarante nuits, après quoi il eut faim… » (Mt 4, 2). Après Noé, Moïse,

Israël, Elie, Jésus vient refaire à son propre compte l’expérience spirituelle

de son peuple, triomphant des tentations auxquelles, jadis, son peuple avait

succombé… Son arme et son bouclier : la Parole de Dieu… Par trois fois, au

Malin, Jésus rétorque la Parole de Dieu : «

Il est écrit… » (Mt 4, 4.7.10).

dans cette arène de sable 40 jours et 40 nuits

: « Jésus jeûna durant quarante jours et

quarante nuits, après quoi il eut faim… » (Mt 4, 2). Après Noé, Moïse,

Israël, Elie, Jésus vient refaire à son propre compte l’expérience spirituelle

de son peuple, triomphant des tentations auxquelles, jadis, son peuple avait

succombé… Son arme et son bouclier : la Parole de Dieu… Par trois fois, au

Malin, Jésus rétorque la Parole de Dieu : «

Il est écrit… » (Mt 4, 4.7.10).Satan peut rejoindre les terres de

l’ombre…

«

Retire-toi, Satan ! »

(Mt 4, 10) : avec la force de la Parole de Dieu qu’il est, le Christ crie à la

fois son horreur et son pouvoir face au Mal… Et le Mal ne peut supporter

l’ordre divin : « Alors le diable le

quitte » (Mt 4, 11). Ici, la version de St Luc nous semble aller plus loin

: « Ayant épuisé toute tentation, le

diable s’éloigna de lui jusqu’au moment favorable… » (Lc 4, 13). « Jusqu’au

moment favorable », car le démon croit pouvoir revenir à l’assaut… peutêtre au

moment de l’agonie, dans notre fragilité extrême à ce moment, mais c’était sans

compter sur la confiance indéfectible du Fils au Père : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi !

Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux ! » (Mt 26, 39). Mais

n’allons pas trop vite : nous y reviendrons dans quelques jours, au terme de ce

temps de désert… Aujourd’hui, accompagnons Jésus au désert, dans les déserts de

nos tentations… Avec lui, armonsnous de la Parole de Dieu et nous n’aurons rien

à craindre… Je le dis souvent aux personnes qui doutent que des « forces

mauvaises » ont prises sur eux… Je leur relis ce texte de St Matthieu : « Retire-toi, Satan !...

Et le diable le quitte » (Mt 4, 1011). Quand on a le Christ avec

soi, quand on est habité de la Parole de Dieu, le mal ne peut rien !... Ce cri

de Jésus contre le mal, nous pouvons le faire nôtre aussi, face aux différentes

formes du mal qui ravagent nos mondes… l’Eglise parfois aussi… « Retire-toi,

Satan ! » Alors la victoire finale peut

s’annoncer : « Alors le diable le quitte.

Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient… » (Mt 4, 11),

prémices des anges que nous rencontrerons sur le bord du tombeau au petit matin

de Pâques… Et la vie renaît dans le désert… C’est Pâques… Déjà !...

Bon dimanche !

(à

suivre)

Chanoine Patrick Willocq

Intentions de prière pour la semaine

+ Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour

nous-mêmes et pour tous les baptisés… Que notre assiduité à écouter la Parole

de Dieu nous rende davantage disciples du Christ…

+

Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour l’Eglise… Qu’elle

puisse se préparer dans le combat spirituel et dans la communion avec le Pape

Léon, notre Évêque Frédéric et tous les prêtres, à entrer dans la joie de

Pâques… Prions pour qu’ils soient avec joie les ministres de la Miséricorde de

Dieu…

+

Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour ceux qui profiteront du

fruit de nos partages… Prions pour tous ceux qui veillent à la diaconie, au

service des plus fragilisés dans notre unité pastorale…

Qu’ils

y trouvent force et réconfort…

+

Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour les adultes qui, en ce

dimanche, font le pas décisif vers le Baptême… Qu’ils soient témoins du don

gratuit de Dieu…

CONTACTS

M. le Chanoine Patrick Willocq, curéResponsable de l’Unité pastoraleCuré de tous les clochers de l’entité de LeuzeTour Saint-Pierre 157900 Leuze-en-Hainaut069/77.79.030479/62.66.20M. le Diacre Jean-Marie BourgeoisPastorale du Baptême des petits enfants – Pastorale scolaireGrand-Rue 567900 Leuze-en-Hainaut0470/100 340M. le Diacre Michel HubletMise à jour du site internetAvenue de la Croix-Rouge 447900 Leuze-en-HainautRèglement Général sur la Protection des Données – RGPD – 25 05 2018Responsable du traitement des données personnelles : Abbé Patrick Willocq,Curé - Adresse : voir plus hautDélégué à la protection des données :Secrétaire général de la Conférence épiscopale belge -Adresse : asbl Centre interdiocésain, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles - Tél. : 02/507 05 93 -Mail : ce.belgica@interdio.beAutorité de contrôle : Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles - Tél. : 02/274 48 00 -Secrétariat décanalTour Saint-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut069/77.79.03Permanences : mardi et vendredi de 9h30 à 12h00En cas d’absence, s’adresser à M. le Doyen

Nous porterons dans notre prière ...

Baptêmes

- Le samedi 07 mars, à 14h30, en l’église de Thieulain, Paul-Antoine Vandekeere, enfant de Caroline Latour et Mathieu Vandekeere

- Le samedi 21 mars, à 14h30, en l’église de Leuze, Aitana Cunningham, enfant de Amandine Cantraine et Corentin Cunningham ;

Célian Her, enfant de Célimène De Temmerman et Anthony Her

- Le dimanche 22 mars, à 10h00, Louis Mary, enfant de Adeline Moreau et Quentin Mary

Que ces enfants découvrent combien notre Dieu les aime comme ses propres enfants.

Mariages

Le samedi 14 février, à 13h00, en l’église de Pipaix : Sophie De Wulf et Cédric Defer

-

Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux époux !

Funérailles

- M. Freddy Flamme demeurait à Thieulain. La célébration

des Funérailles a eu lieu en l’église

de Leuze le 18 février 2026.

- Mme Ghislaine Monchaux demeurait à Leuze.

La célébration des Funérailles a eu lieu en l’église de Leuze le 19 février

2026.

- Madame Julienne Baeckeland demeurait à Leuze.

La célébration des Funérailles a eu lieu en l’église de Leuze le 21 février

2026.

Aux proches, nous redisons toute notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile.

Dans notre Unité pastorale…

Pour les familles… les jeunes… les enfants …

Dans notre Diocèse de Tournai…

Cette année, l’Appel décisif des catéchumènes prend une résonance toute particulière. Nous rendons grâce à Dieu pour le grand nombre de personnes — et tout spécialement de nombreux adolescents — qui se sont mis en route dans 24 unités pastorales de notre diocèse. À travers eux, c’est le Seigneur lui-même qui nous rappelle qu’Il est vivant et à l’œuvre au cœur de notre monde.

La célébration de l’Appel décisif et de l’inscription du nom démarre le temps de la purification et de l’illumination qui coïncide normalement avec le temps du Carême.

C’est une nouvelle étape que le catéchumène, qui a progressé dans sa vie et dans sa foi, va vivre (au moins une année après l’entrée en catéchuménat comme le demande le Décret des Évêques de Belgique). L’Appel décisif, c’est l’appel par l’Église, au nom du Seigneur, à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.

Cet Appel décisif est avant tout un appel personnel : chacun est appelé par son nom, signe de l’initiative gratuite et aimante de Dieu. C’est aussi un moment profondément ecclésial : le peuple de Dieu se rassemble autour de son pasteur, et la réponse de foi des catéchumènes est portée dans la prière par la communauté.

Pour nos communautés, cet appel est une invitation à redécouvrir que l’Appel de Dieu est toujours actuel. Il rejoint chacun de nous et nous appelle à la conversion, sur la route de Pâques.

Les parrains et marraines exerceront pour la première fois publiquement et officiellement leur rôle : ils rendront témoignage devant l’assemblée et aideront à inscrire leur nom dans le registre diocésain.

Les adolescents vivront l’Appel décisif le samedi 21 février à 15h, en l’église Sainte-Waudru de Frameries.

Les adultes seront appelés le dimanche 22 février à 15h, en la collégiale Sainte-Waudru de Mons.

Les appelés ont besoin de sentir que toute l’Église les accompagne. Venez nombreux prier pour eux, les entourer de votre présence fraternelle et les soutenir dans leur marche vers la joie de Pâques.

Nous remercions déjà les équipes et communautés chrétiennes de Mons et Frameries pour l’enthousiasme, l’accueil et l’engagement à la préparation de ces célébrations.

L’équipe du Service du catéchuménat

La prochaine session de formation permanente aura lieu aux FUCaM les mardi 21 et mercredi 22 avril 2026. Le titre en sera : « Tu n’auras pas d’autres dieux que moi ». Actualité et enjeu de l’interdit biblique de l’idolâtrie.

L’interdit de l’idolâtrie est central dans la Bible. Placé en tête du Décalogue, il est répété et mis en scène dans la Torah, et il occupe une place importante dans la littérature prophétique et de sagesse. Mais cet interdit de l’idolâtrie, si central dans la Bible, n’apparaît-il pas aujourd’hui désuet ? A-t-il encore une quelconque pertinence pour nous qui vivons dans une société sécularisée, pour nous qui n’adorons plus ni les Baals ni les Ashéras ?

Pour retrouver l’actualité et l’enjeu de l’interdit biblique de l’idolâtrie, il faut sans doute, d’une part, en approfondir et en élargir la notion et, d’autre part, nous interroger sur la réalité de fait de la sécularisation de nos sociétés. En quoi consiste l’idolâtrie ? Quels en sont les ressorts ? Quels en sont les effets ? Est-il si évident que l’idolâtrie soit définitivement révolue ? Se cantonne-t-elle au champ religieux ou se dissimule-t-elle aussi ailleurs ?

Ne sommes-nous pas prompts, aujourd’hui encore, à idolâtrer un système économique, un pouvoir politique ou la technique, et à en attendre le salut ? Le croyant ne risque-t-il pas d’absolutiser indûment formules dogmatiques, préceptes moraux ou règles liturgiques, ou de vénérer démesurément saints, papes ou prêtres ? Et la confession chrétienne elle-même, qui voit en Jésus le Fils de Dieu, respecte-t-elle l’interdit de l’idolâtrie ?

Sans doute faut-il se méfier d’un certain usage de cet interdit qui, voulant détruire chez l’autre l’idolâtrie, risque toujours de virer au fanatisme violent. Mais cela ne doit pas nous empêcher d’en voir l’enjeu fondamental, qui est d’extirper de chez nous les idoles de mort qui aliènent et de nous ouvrir au Dieu de vie qui libère. Se pourrait-il que crépuscule des idoles et aurore du vrai Dieu aient ainsi partie liée ?

Programme

Mardi 21 avril

• 9h Accueil

• 9h30 Présentation de la session

• 9h45 Se faire esclave de soi : l’idolâtrie selon le Décalogue et la Torah (André Wénin)

• 10h30 Temps de questions-réponses

• 10h45 Pause-café

• 11h15 La dénonciation de l’idolâtrie dans la littérature prophétique et les écrits de sagesse (Anne-Marie Pelletier)

• 12h Temps de questions-réponses

• 12h15 Temps de prière

• 12h30 Repas

• 14h La portée de l’interdit de l’idolâtrie dans le champ de l’économie (Étienne Raemdonck)

• 14h45 Temps de questions-réponses

• 15h La portée de l’interdit de l’idolâtrie dans le champ ecclésial (Christine Pedotti)

• 15h45 Temps de questions-réponses

• 16h Temps d’appropriation

• 16h30 Fin de la première journée

Mercredi 22 avril

• 9h30 Rappel de la première journée

• 9h45 La confession de foi christologique face à l’interdit de l’idolâtrie (Xavier Gué)

• 10h30 Temps de questions-réponses

• 10h45 Pause-café

• 11h15 La portée de l’interdit de l’idolâtrie dans les champs de la politique et de la technique (Laurence Flachon)

• 12h Temps de questions-réponses

• 12h15 Temps de prière

• 12h30 Repas

• 14h Un regard critique sur l’usage de l’interdit de l’idolâtrie (Luis Martinez Saavedra)

• 14h45 Temps de questions-réponses

• 15h Exposé conclusif : l’enjeu de l’interdit de l’idolâtrie (Paul Scolas)

• 15h45 Temps de questions-réponses

• 16h Mot d’envoi de Mgr Frédéric Rossignol

• 16h15 Fin de la session

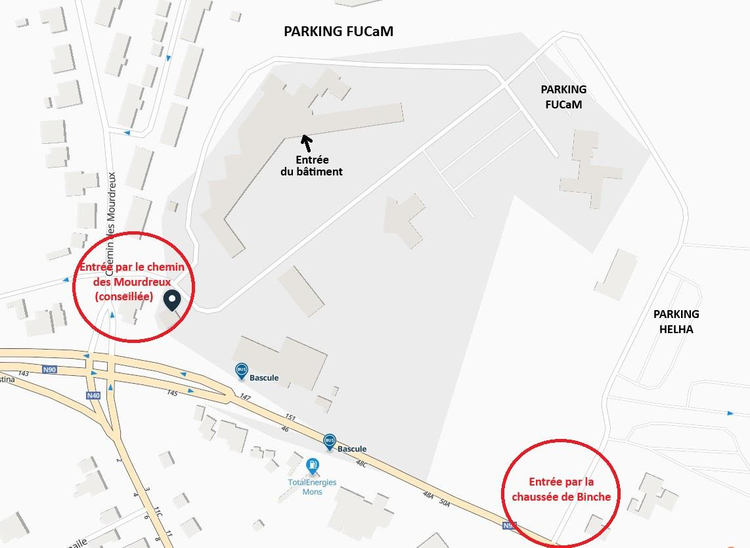

Modalités d’inscription

La session aura lieu les mardi 21 et mercredi 22 avril 2026, à l’UCLMons FUCaM, 151 chaussée de Binche, 7000 Mons. Pour rappel, elle est réservée aux prêtres, diacres, animateurs et animatrices pastoraux ainsi qu’aux membres bénévoles des équipes d’animation pastorale. Le coût de la formation est de 45 € (cafés et repas compris), à payer sur le compte BE51 1990 2380 1162/CREGBEBB. En plus du paiement, et pour éviter toute erreur, n’oubliez pas de vous inscrire aussi en renvoyant la feuille d’inscription annexée à Église de Tournai de février ou en envoyant un mail à stanislas.deprez@evechetournai.be. Merci de faire cette démarche pour le vendredi 27 mars au plus tard.

Nous espérons que les unités pastorales encourageront les membres des EAP à venir à la formation, si possible en les aidant financièrement. Merci aux responsables d’EAP de centraliser les inscriptions. Ceci nous facilitera grandement la tâche.

Stanislas Deprez

Dans l’Église de Belgique…

En

cette période bousculée par les guerres et les crises, le chemin de conversion du Carême s’offre à toutes les personnes

qui le veulent comme un temps pour se mettre encore plus singulièrement à

l’écoute de l’Esprit de Dieu – esprit de vie et de justice – et pour s’ouvrir

avec le regard de la foi aux plus vulnérables de la grande famille humaine.

Ce

Carême nous invite à porter tout particulièrement notre attention sur Haïti où, aujourd’hui, 4,9 millions

d’Haïtiennes et d’Haïtiens ont du mal à se nourrir. Huit personnes sur dix

réduisent le nombre de leurs repas pour survivre. Les paysans et paysannes

doivent réduire les surfaces cultivées : les semences et engrais coûtent trop

cher. Cette spirale ne peut mener qu’à une faim encore plus profonde si rien n’est

fait.

Nourrir la

terre, nourrir l’espoir et la résistance

Dans

les replis oubliés d’Haïti, là où les chemins de terre se perdent entre les

montagnes et où le regard ne croise que le ciel, quelque 2.950 familles paysannes cultivent un rêve obstiné : celui de vivre dignement de leur terre. Elles

luttent pour ne pas sombrer dans l’insécurité alimentaire.

C’est

pour elles que bat le cœur de notre programme APTES – notre engagement pour l’agroécologie, promesse d’une terre respectée et

d’une vie meilleure. Regroupées en 341

organisations locales et épaulées par 4

organisations haïtiennes partenaires, ces familles habitent « le pays en

dehors », ces zones reculées où l’État ne vient jamais, mais où la vie s’accroche avec une force inouïe.

«

Ce programme permet de construire des

îlots d’espoir dans un océan de désespoir. Le miracle s’opère dans la

résistance face à “un projet de mort » pour construire “un projet de vie” guidé

par les enseignements du Christ Rédempteur qui éclaire nos chemins »,

déclare Ricot Jean-Pierre, directeur de programme à la PAPDA et coordinateur du

programme d’Entraide et

Fraternité

en Haïti.

Dans

le nord du pays, grâce aux organisations partenaires d’Entraide et Fraternité, des solutions durables émergent :

formation à l’agroécologie, soutien aux petites entreprises locales,

renforcement des infrastructures, accès au microcrédit, ferme-école, radios

communautaires. Ces initiatives

fonctionnent parce qu’elles répondent aux besoins réels des populations et sont

portées par elles.

Concrétiser

l’Espérance de Pâques

Soutenons ces initiatives par notre

partage. Que votre don

passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 14-15 mars et 2829 mars sont dédiés, au sein de l’Église

catholique de Belgique, au soutien des projets des partenaires haïtiens mais

aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays, tous plus

porteurs de vie les uns que les autres. Par

nos dons, nous rendons concrète l’Espérance de Pâques, celle qui conduit

les hommes et les femmes de toute la terre à redécouvrir ensemble la joie de la fraternité et de la solidarité.

Votre

don de Carême sera reçu avec reconnaissance sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité

(communication

: 7366), en ligne sur www.entraide.be ou encore via les

réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour les dons à partir de 40 € par

an.

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité qui

permettra à des milliers de personnes impactées par la faim et l’injustice en

Haïti de poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête de la

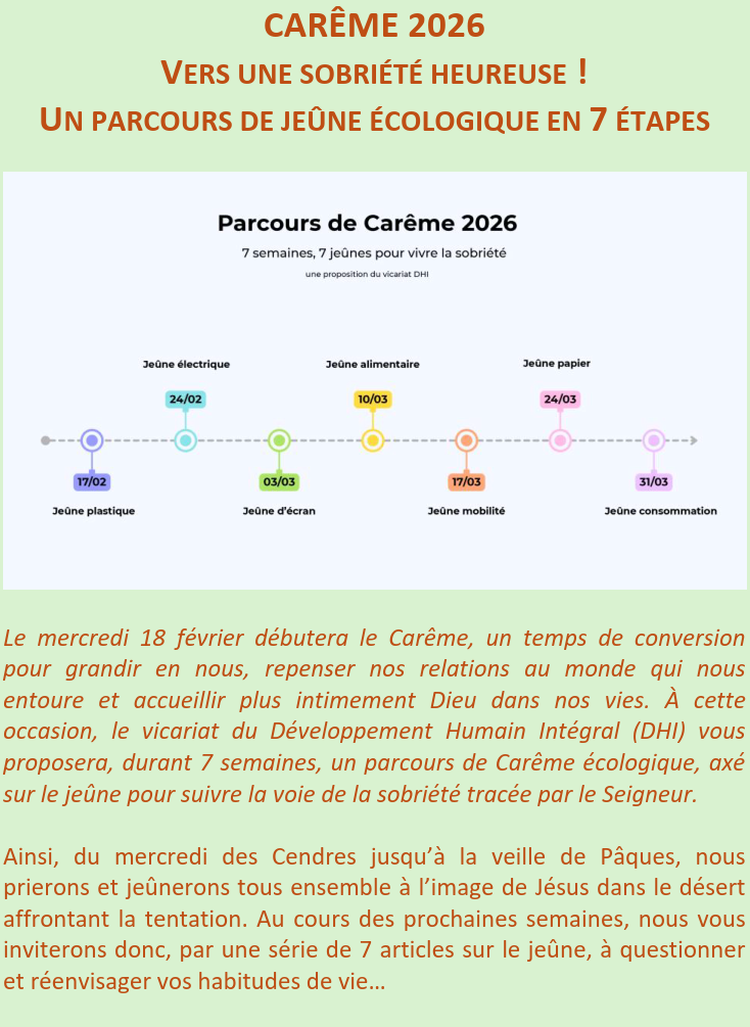

Résurrection du Christ.